linkloud 引言

在本次 linkloud 成都线下沙龙中,我们邀请到了陈唱进行了一场关于 AI 时代产品冷启动的深度分享。面对竞品频出、技术加速迭代的现状,产品如何做到快速增长?是选择验证 PMF、稳扎稳打的传统路径,还是追求爆发增长、高举高打的品牌优先策略?

本次分享不仅拆解了如何根据产品特性选择 SEO、SEM 等不同渠道;更深入探讨了品牌力如何成为新的护城河。通过 Duolingo、Cluely 和 Icon 等案例,揭示了 ToC 和 ToB 品牌塑造的差异与平衡;同时拆解了今年大火的 GEO 与传统 SEO 的关系等。从宏观战略到具体战术,希望能为大家带来帮助,Enjoy!

另外,7 月 25 号启动的 linkloud Worshop 仍在招生,详情参照,陈唱作为四位导师之一,将会给我们分享在 SEO、GEO 以及 KOL 营销中的新变化与最佳实践。

嘉宾介绍:

陈唱:AI/SaaS 增长咨询顾问,前 Otter.ai 和 Bardeen.ai 增长负责人。

多家知名 SaaS/AI 初创公司资深顾问,深度参与如 Gamma、HeyGen、Cartesia.ai 等市场策略与增长。她聚焦于帮助企业锁定 Product Channel Fit,加速它们扩张。

一、从 PMF 到 PCF

近来观察到的产品冷启动方式,与过去十几年有所不同,主要呈现出两种大的打法。

第一种是相对传统的稳扎稳打。 这个路径从验证 PMF 和初始获客开始,需要先分析产品适合什么样的用户画像,然后选择相应的渠道进行逐步验证。 这种方式对市场营销预算的利用效率更高,能够精准地吸引一批核心用户,但缺点是速度会比较慢。

然而,当前市场环境瞬息万变。 竞品层出不穷,LLM 的每一次更新都会催生大量新产品。 整个市场需要快速迭代,企业面临着前后夹击的局面。 在这种危机感和与时间赛跑的压力下,越来越多的产品在冷启动阶段选择了另一种打法:高举高打,追求爆发式增长。

这种思路的核心是先把流量做起来,暂时不深究具体的 PMF,而是先把品牌声量打出去。 其背后是对产品留存能力和持续打造爆款能力的自信,希望借此快速出圈,依靠品牌力实现指数级增长。

1. 稳扎稳打:如何选择对的渠道?

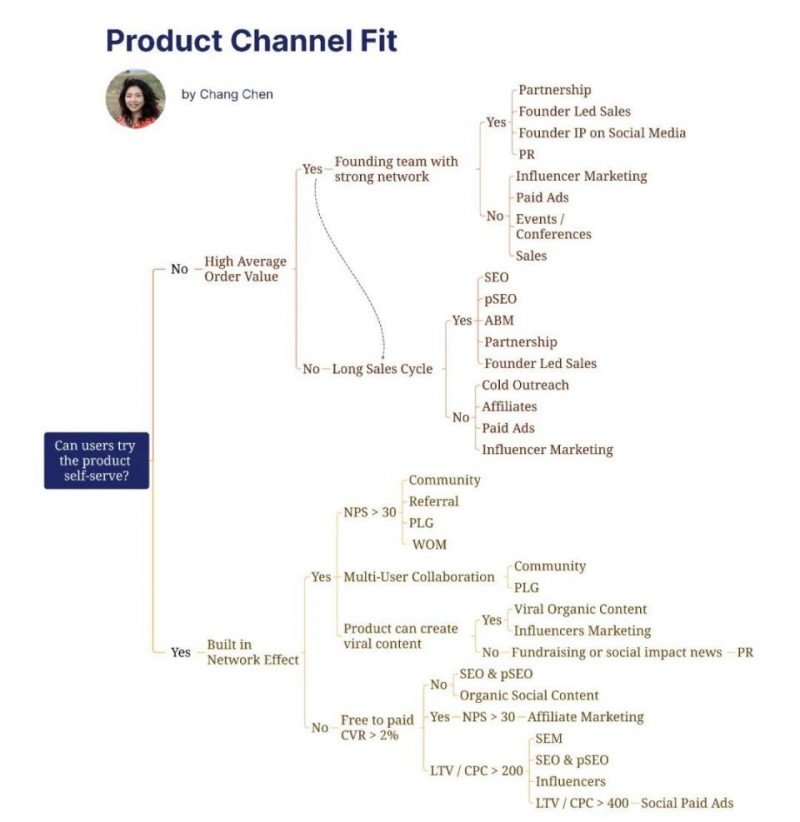

如果选择第一种相对传统的方式,渠道的选择就至关重要。 不同的渠道有不同的增长方式、门槛和适用产品。

许多公司刚上线时会选择冲击 PH 榜。 几年前,这个渠道的含金量还很高,能登上榜单意味着不错的曝光。 但近来,也有人认为该渠道的榜单可以购买,公信力有所下降。

红人即 KOL 营销是另一个天花板很高的渠道,但它催生的爆款效应衰减很快,且并非适合所有产品。 除此之外,还有一些传统的 SEM(搜索引擎广告) 等方式。

选择渠道的关键在于要与产品特性相匹配。 举个例子,如果一个产品本身能够生成具有病毒式传播潜力的内容,却选择了像 SEM 这样投入产出呈线性关系的渠道,那就相当于没有把产品的核心优势放在最快速的增长路径上,并非最优选择。

在 Pre-AI 时代早期进入市场时,向用户讲述 AI 故事是一个非常陌生的概念,因此在当时,几乎没有人会去搜索 AI 相关的内容,这导致许多成熟的渠道如 SEO、SEM 都无法有效利用。

Otter 的创立实际上是开创了一个新的产品类别。 直到 2023 年 ChatGPT 出现后,与 AI 相关的关键词流量才真正爆发,这些传统渠道才得以被利用。

因此,Otter 在早期选择了更彻底的 PLG 方式。 通过深入研究用户在会议场景下的完整 Workflow:会前用 Calendar 安排会议,会中使用 Zoom、Google Meet,会后用 Slack 或 Email 分发会议记录。Otter 将产品无缝嵌入到这个流程中。

Otter 是第一个发明在 Zoom 会议中加入一个 Meeting Bot 的产品(现已改成 Meeting Agent)。 这个 Bot 让许多原本不了解 Otter 的人,在参与现有用户会议时接触并认识了 Otter,通过老用户不断将产品带入新用户的视野,从而实现了非常快的增长。

这说明,不同渠道和不同产品都有其独特性。 只有选择了最适合产品特性的渠道,才能实现真正的快速增长。 如果所有人都涌向同一个渠道,结果只会是无效内卷。对于不同类型的产品,渠道选择的侧重点也有所不同。

对于更适合 PLG 的产品,尤其是那些具有网络效应的产品,可以更多地利用一些偏指数级增长的渠道。 这些渠道往往也都有前置条件。例如,当产品的 NPS 足够高时,Referral(推荐渠道)才有可能跑通。 Dropbox 就是最早跑通 Referral 渠道的公司。

多用户协作是另一个通过 PLG 增长比较常见的渠道,Otter 就是一个最典型的例子。 会议本身就是一个多用户的使用场景,将产品自然地嵌入其中,就能通过一个现有用户发展出多个潜在用户。

在生成式 AI 时代,许多产品都能生成易于在社交媒体或社群中产生病毒式传播的内容。 这也可以作为一种相对 PLG 的手法,既可以自己运营账号进行推广,也可以与 KOL 合作,借助他们的创意和现有流量,让产品快速起量。

如果产品没有这些相对独特的特性,也仍然有一些更线性的渠道可以选择。 例如,如果付费转化率达到 2% 且 LTV 相对比较高,大部分付费渠道都可以尝试,并有可能实现 ROI 能够达正。 如果转化率较低,则可能更适合选择一些成本更低或者走一些相对 Organic 的渠道。

总而言之,根据不同产品的形态,产品不同的状态,会适合不同的渠道。 在资源有限的情况下,建议深入打透一两个特别适合产品的渠道,而不是广撒网。 对于大多数要实现从零到一两百万美金收入的团队来说,跑通一个或者两个核心渠道就足够了。

2. 当产品趋同:品牌力成为新的护城河

如今,由于产品上线难度降低、AI Coding 等工具加速迭代,市场上同质化产品越来越多,时间紧迫感也愈加强烈。 在这种背景下,许多公司没有奢侈的时间先慢慢打磨 PMF,再慢慢验证 Product Channel Fit。 它们选择直接跳到打造爆款 Campaign 的阶段,而这往往不只基于产品,更多是基于整个品牌。

于是,Brand Market Fit 的概念变得越来越重要。 选择这个策略,是因为品牌迭代和测试的周期比产品和渠道的测试周期要短非常多。 通过成功打造一个品牌,可以让产品更出圈。

品牌在 ToC 产品中早已是成熟的打法。 例如,爱马仕的包在功能上与许多其他的包没有本质差异,其巨大的价值在于 品牌 上。 同样,Costco 旗下的品牌推出了 20 美元的 Lululemon 的平替服饰,从产品层面来说,功能几乎一样,但仍有大量消费者愿意花 200 美金购买 Lululemon,这背后就是品牌力的作用。

一个强大的品牌能够带来品牌的溢价,并且如果用户真心喜欢这个品牌,那么他们对产品初期的一些小瑕疵也有一定的容忍度。

Duolingo 就是一个非常强的品牌。 它最近在国内也有一个非常好玩的营销案例,它在六月底的时候说要在七月结婚,但并未宣布新郎是谁,引发了全网众多 Consumer 品牌前来“蹭流量”,这场营销与它本身产品其实并没有任何关系,但是促成了各个品牌聚合起来“团建”的热潮,起到了非常好的宣传作用。

最终,它在七月份宣布是与瑞幸咖啡合作,获得了非常好的品牌效应。

这对产品的发布是一个启示:除了展示产品 Demo 和功能价值,还可以结合时下热点,做一些好玩的事情,这样创造出爆款内容的概率会高非常多。

当然,品牌营销也可能翻车。 四月份,Duolingo CEO 在全网发的一个他们品牌转型的说明,说他们想要现在变成 AI Native,想用 AI 来代替真人老师,并会推出 148 个用 AI 生成的课程。 这个本意是好的举动,却在网上掀起了一波抵制的风潮。

因为 Duolingo 一直以来在网上的品牌是一个相对人性化,性格非常强,会跟大家有好玩互动的品牌,突然变成 AI,但 AI 的形象给人更多的是机械化,没有那么亲切,会把整个人跟品牌之间的连接切断,与其一贯的品牌形象非常不符合。

在遭到用户的抵制之后,Duolingo 的 CEO 又做了一件更加“出格”的事情。 他在 X 上发布了一个视频, 声称作为 Duolingo “吉祥物”的猫头鹰形象去世了,并删除了在 TikTok 上拥有 1,600 万关注的账号名下所有的内容。

这个以出格来回应出格的更加出格的操作,虽然对品牌的路人缘有一定的损失,但其非常情绪化的反应反而让大家觉得它还是一个非常真实、非常有个性的品牌,成功地将它的品牌从 AI 那种冰冰冷冷的形象转回了原来的状态。

这一系列操作,抓住了一波流量。 整个过程中的搜索量在 Google 上面,有一个非常好的增长。并且收入在 Q1 的时候超过了 2.3 亿美元,38% 同比营收增长。

Duolingo 这场营销的整个过程中,除了要宣称为 AI native 的部分是跟产品本身相关,其他的操作更多都是品牌。这给我们的启示是,在做内容营销和 KOL 相关活动的时候,不光是要去展示产品的 Demo,很多时候需要思考能够给用户带来什么样的体验,在用户心中是什么样的形象,能不能用这个形象去跟用户交朋友,从而让用户真正从心理上出发来喜欢这个品牌。

当有这种真正建立跟个人情感连接的时候,用户是能够原谅产品上的一些小瑕疵,也能在众多同质化产品中,通过品牌的差异化能力,让品牌力能够更长久地留在社区中。

3. ToB 品牌的平衡术:在出圈与靠谱之间

也有一些品牌会选择走黑红路线,愿意去尝试一些非传统的品牌形象。Cluely 就是黑红体,符合他们创始人“叛逆”的形象,有话题也有争议度,同时也能够吸引到一批对他品牌认可,内心有叛逆情绪的用户群体。 但太有个性也会带来争议性,会让另一些用户感到抵触。

看到相对黑红一点的品牌比如,通常这类品牌的创始人心里面会带着一些更叛逆,愿意去尝试一些更非传统的品牌形象。 Cluely 就是黑红体,符合他们创始人叛逆的形象,有话题就有争议度,同时也能够吸引到一批对他品牌认可,内心有叛逆情绪的用户群体。但在很多时候,因为太有个性,也会带来一些争议性,部分用户并没有那么认可,甚至会有一些抵触情绪。

在相对成熟的品牌考量中,不仅要看出圈的短期效应,还要考虑长远发展。 如果未来计划拓展 ToB 业务,当前的一些负面品牌印象是否会成为未来的阻碍? 这需要在一个更长的时间维度上,去平衡品牌的即时影响力与长期生命力。

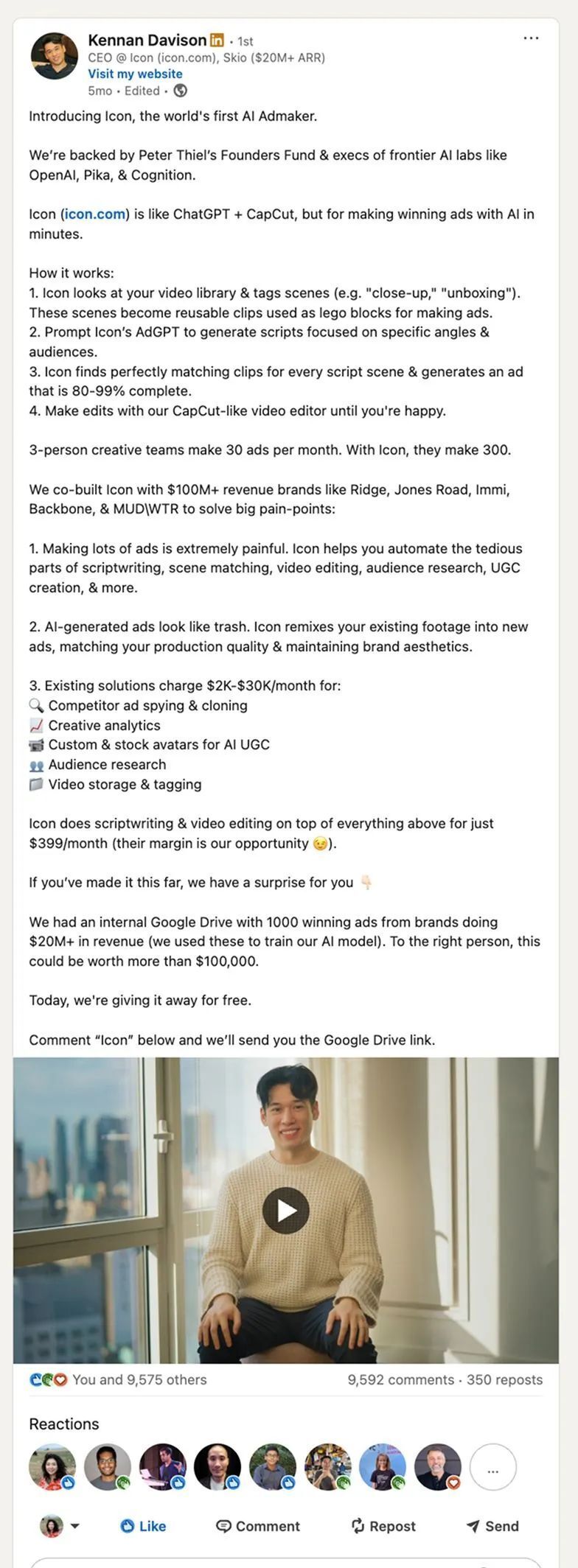

ToB 领域有一个相对平衡的案例——Icon,它的产品实际上也是在一个非常红海的赛道:从电商产品的 URL,直接生成广告创意。 市面上已有非常多跟他们产品同质化的竞品。

Icon 巧妙地利用了 linkedIn。linkedIn 本身是一个半封闭式的算法。 帖子首先只会被第一级 Connection 看到,只有当第一级 Connection 点赞或者评论后,他们的第一级 Connection 也就是原贴的二级 Connection 才能看到。

为了打破这个限制,Icon 的创始人采用赠送免费资源包的策略。 他提供一个内部的 Google Drive,里面有 1,000 个非常好的广告案例,并强调这些品牌都做到了几千万美元的收入,增加了整个资源包的吸引力。

想要这个资源包的用户,需要评论他们的帖子。 结果,收货了超过 9,000 多的点赞,并且有 9,500 多人都直接评论索要,成功地将内容触达到更多对这个资源包感兴趣的精准潜在用户。

这种方式还有几个巧妙之处。 首先,Icon 的 CEO 是使用他的个人 IP 而不是用他们品牌的 IP,个人 IP 在 ToB 领域,会让人觉得更有亲和力。 其次,他通过之前做的一些成功案例,如内容中提到了 "We co-built Icon with $100M+ revenue brands like Ridge, Jones Road, Immi, Backbone, & MUDWTR",成功立住了他是作为一个行业专家的形象,很靠谱,并且在高质量地输出内容。

这套打法定位非常精准,通过对整个 linkedIn 算法的深刻理解,打破算法限制,让品牌在整个行业中被更多人所熟知。

作为一个 ToB 的产品来说,靠谱这个形象实际上是一个非常重要的命题。 因为很多 ToB 的公司有各种各样的 Security Department,还有 IT Department,如果过不了这些部门的关,产品再好也没办法进入更大的公司。 因此,在 ToB 这个层面上,可以有一些话题度,但一定不能让人觉得不靠谱。

同样的,Icon 这次病毒式的营销传播,也没有更多强调他的产品是做什么的。 而是更多是强调能够给用户带来什么,并通过一个跟产品相关的资源包,让更多感兴趣的用户能够熟知他们的品牌。 这提示我们在做 KOL 或者做产品发布时,可以多想一下有哪些品牌故事,或者是转化略低,但能够触达到更多潜在用户的内容,这样才能够让产品更容易出爆款,更容易出圈。

二、AI native 新渠道 - GEO

近来,关于 GEO 的讨论非常火热,甚至有说法认为大家可以放弃 SEO,直接做 GEO 就可以了。 例如,一个关于 Tally 的热门帖子宣称,他们从 200 万美元 ARR 到 300 万美元 ARR 全靠 GEO。

但经过 Reality Check 可以发现,虽然 ChatGPT 是他们 Top Referral Website,但也只占其总网站流量(9.5 Million)的 10% 左右,其流量大头仍然是社媒和 SEO。

帖子中的说法其实是 "ChatGPT Drove The Majority Of Their Referral Traffic",指的是在所有的 Referral 中,ChatGPT 是最大的来源,并非占所有 Traffic 的大头。 这种为了品牌出圈而夸大的说法,让很多人产生了焦虑。

实际上,大部分产品的情况是比较一致的,GEO 流量增长确实非常快,但还没有达到主流地位。 而且现在基本上没有看到有公司是 GEO 做得非常好,但传统 SEO 做得不好的案例,因为两者在很多要做的内容、动作或者优化上,实际上还是非常相似的。

另一个案例是 Vercel,情况也比较类似。 他的 GEO 流量是从 6 个月前的 1% 涨到 10%。 增长非常快,但增长再快也还是只有 10%。 Google 搜索目前在整个市场份额有一定下滑,但依旧还是行业老大。

因此,现在的最佳实践就是 GEO 和传统 SEO 一起做。 他们的整体基础还是高质量的、跟用户相关的优质内容。

在此之上,再进行一些相对 Technical、相对细致的优化。 例如,传统 SEO 特别强调外链,而在整个 AI 时代,更多是能够在上下文中提起产品名字,不一定要带一个外链。 另外,传统 SEO 更多基于单个的 Mobile-based Keywords,而在 ChatGPT 这类生成式引擎中,用户更倾向于问一个相对完整的句子。

总而言之,传统 SEO 还没有过时,而且还是一个相对更主流的流量渠道。 短期内不要去放弃它,最好是 GEO 和传统 SEO 一起做,这样对整体公司来说收益应该是最好的。

三、被误解的程序化 SEO

程序化 SEO(Programmatic SEO)最近也涌现出许多成功案例,但它也存在一定的误解。 由于前两年的一些程序化 SEO 的惨案,很多人可能会觉得,程序化 SEO 就是拿 AI 去批量生产一些内容。但实际上,程序化 SEO 是一个源于互联网早期的非常成熟的策略。

在最早的时候,拿 Python 大量生产页面确实就能够拿到非常多的流量。 后来,Google 为了提升用户体验,持续改进算法,开始不断打击低质量的内容,这种方式自然被淘汰。

白帽 SEO 在电商、旅游等天然有大规模页面的行业,一直是一个相对成熟的流量获取渠道。 随着 2016 年 No Code 技术和 2023 年 AI 文字生成技术的发展,越来越多的公司开始利用这一策略。 当然,2023、2024 年也有一批公司因为滥用 AI 生成的内容,在 Google 算法更新中受到一些惩罚。

因此,正确的价值观是,程序化 SEO 的核心在于为用户创造价值的。 而且它是品牌的门面,是很多用户对品牌的第一个印象,必须尊重用户,去创造好的价值。

Bardeen.ai 是一个成功案例,六个月就做到了 120K 月流量,并且主攻的是高转化的关键词。 一方面用 AI 去写一些 How-to 相关的文章,另外方面是生成一些 Integration 页面。

它作为一个不同软件之间的连接工具,当用户在搜索,例如 Notion Integration 或者 Notion Automation 的时候,可以有相关的 Integration 页面去抓住相关的流量。 为了更多地去抓长尾词,也做了一个一级加二级的页面结构,用相对精准的页面来抓这个长尾词。

另一个案例是 Lovable,它在九个月内,自然流量增长到了 200K 每月。 他们的打法也很类似,更多专注于跟产品相关度更高,转化价值高的关键词。 他们创建了大量与使用场景相关的 How To 页面。

例如,针对一个 Account Generator 这样的长尾关键词,会有一个专门的落地页,根据不同的想抓的长尾关键词,会有不同的 H1 和 How To 内容,还会有一些 Internal link。

整个页面的设计内容丰富度也相对较高,再加上用户可以在这个页面直接使用产品,所以用户的互动和整个页面的体验也相对比较好,这些数据在 Google 眼里就是页面质量高的指标。

这套落地页实际上有两个用途。 短期内,用这些非常个性化的落地页去拉 SEM 的流量,因为落地页跟关键词高度匹配,能够满足用户意图,从而提高 SEM 的转化率。 长期来看,它从 SEO 上占据这个高转化但是相对长尾的自然流量,相互配合,效果出色。

【Q&A】